目录

快速导航-

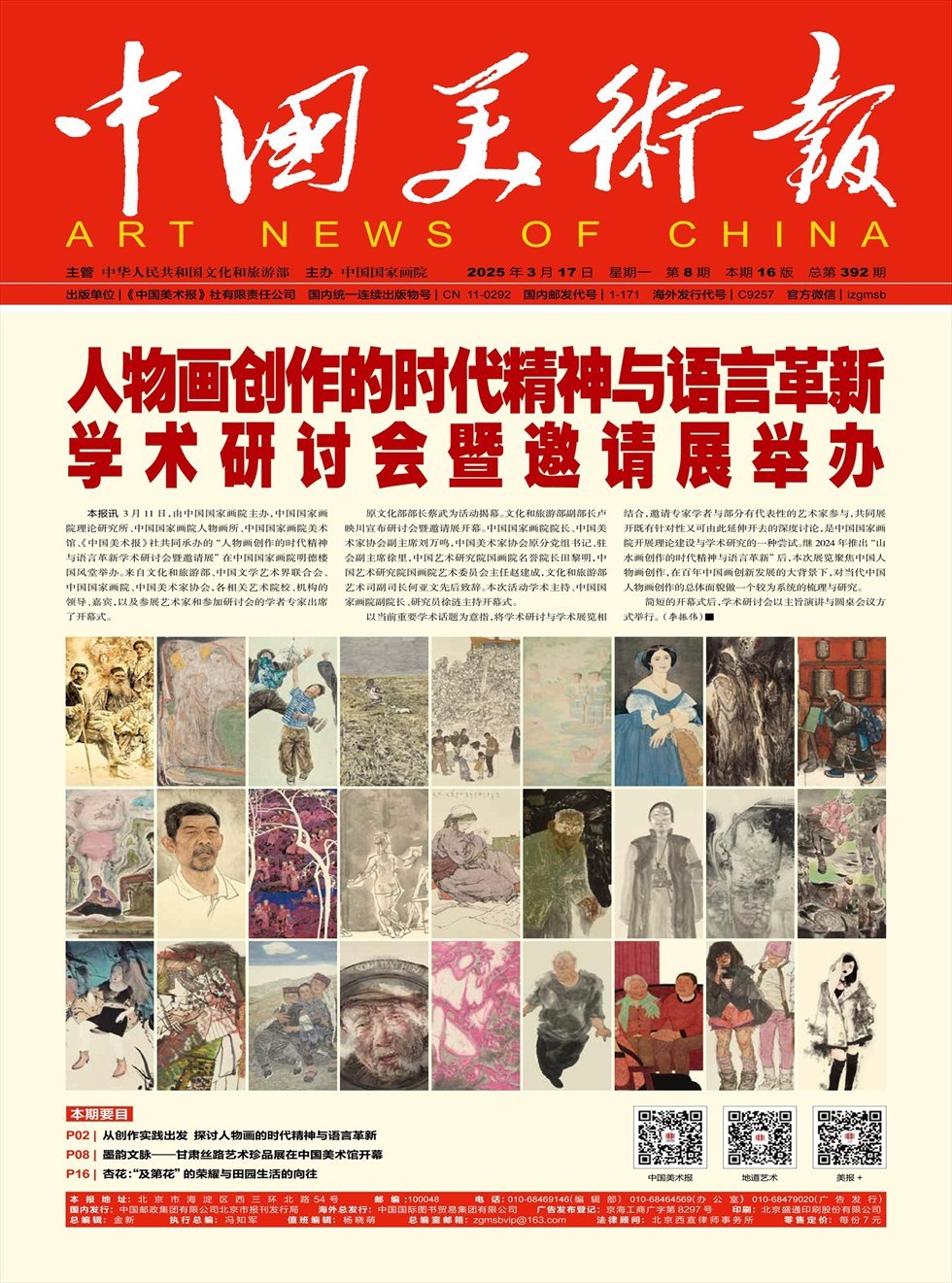

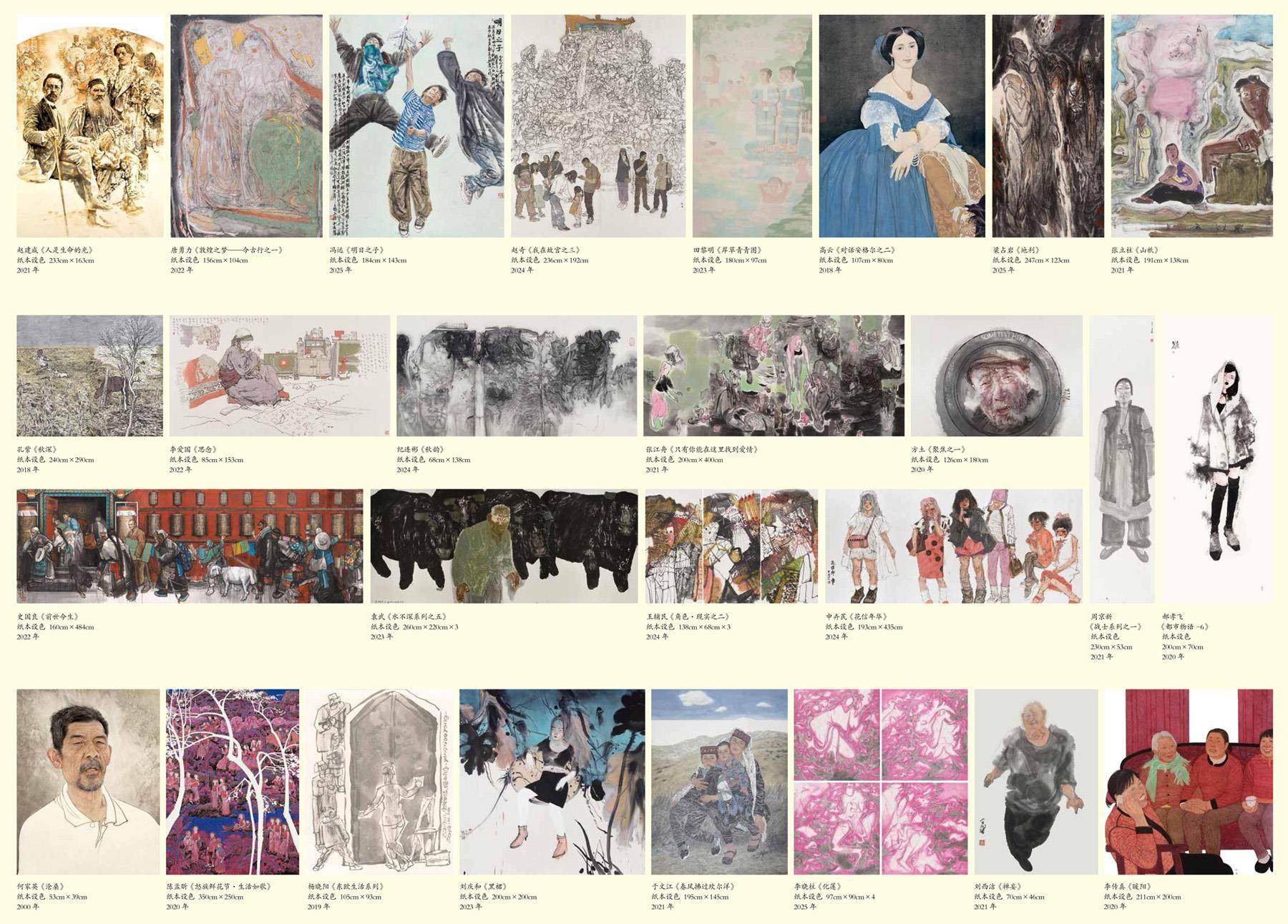

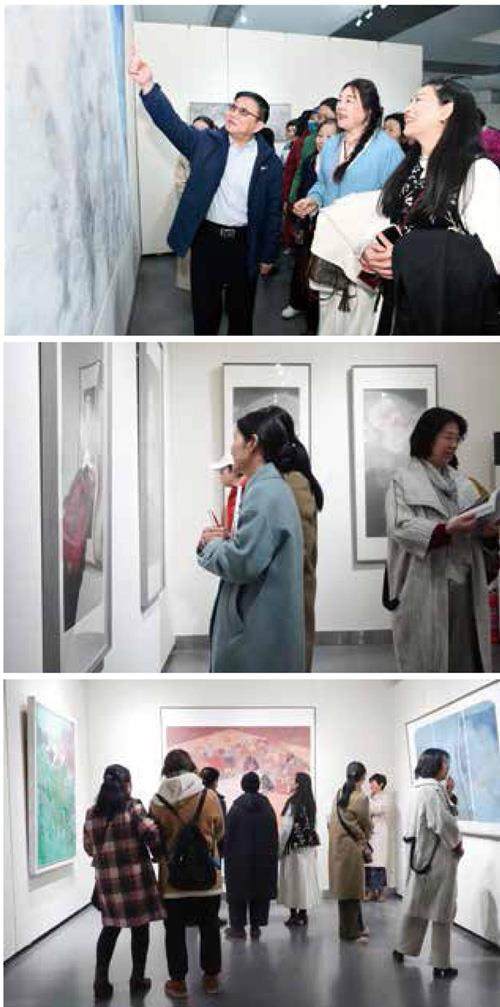

美术聚焦 | 从创作实践出发探讨人物画的时代精神与语言革新

美术聚焦 | 从创作实践出发探讨人物画的时代精神与语言革新

-

美术聚焦 | 徐涟:融入时代精神 激发人物画创作的新活力

美术聚焦 | 徐涟:融入时代精神 激发人物画创作的新活力

作为最早成型的中国画艺术形式,人物画最为直接地承担着“成教化,助人伦”的社会功能,“千载寂寥,披图可鉴”,其发展变化最能反映时代的风貌与历史的进程。一个多世纪以来,在东西方文化碰撞、交融的历史大背景中,人物画在题材、语言、风格、观念、材料、形式等方面不断演进,从最初的“借西画改造中国画”到“中西融合”,从20世纪下半叶随美术院校教育而强化的“徐蒋体系”,到新浙派人物画的崛起,从改革开放后西方现代主

-

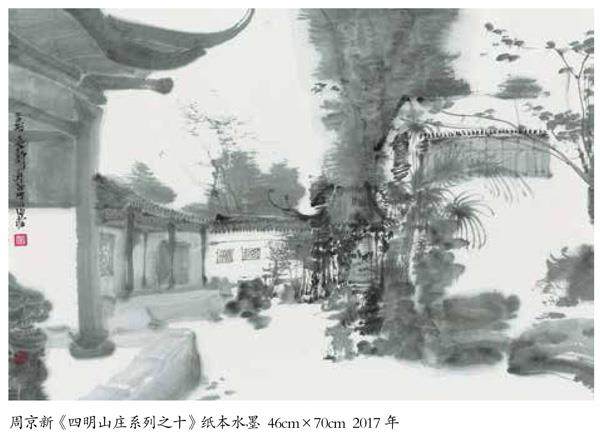

美术聚焦 | 刘曦林:现代中国人物画的创造与转化

美术聚焦 | 刘曦林:现代中国人物画的创造与转化

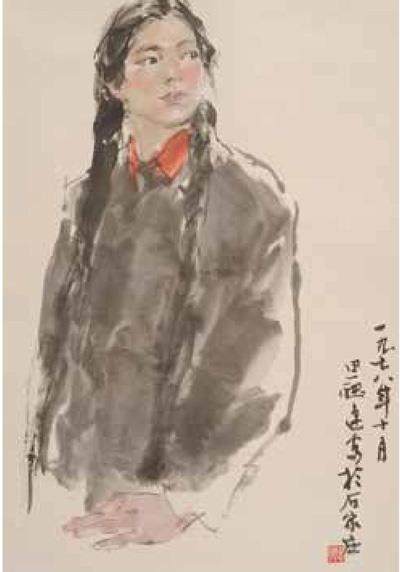

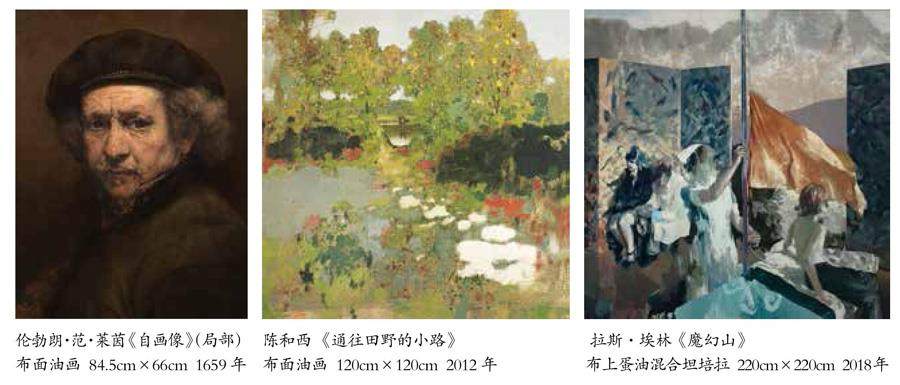

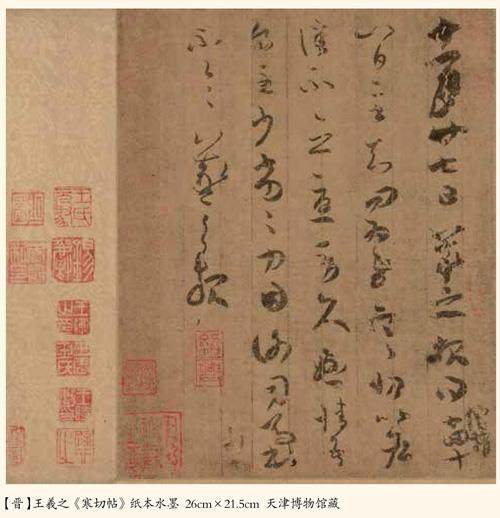

艺术史是一部变化史与创造史。在任伯年之后,现代人物画在新文化运动的洗礼下,于一片“衰败到了极点”的哀叹中重新焕发了生机。百年来,它如波涛汹涌,层浪迭起,其业绩与文化价值,都值得我们细细书写与深入探讨。 20世纪初,革命与改良的思潮弥漫了整个中国。画坛也在此背景下,提出了借西画写实主义与复兴宋代院画两条崭新的发展路径。在这一时期,传统文人画家如陈师曾,首先发出了直面人生现实的写意人物画新声,他的作

-

美术聚焦 | 高云:美美与共——谈工笔人物画的语言与观念

美术聚焦 | 高云:美美与共——谈工笔人物画的语言与观念

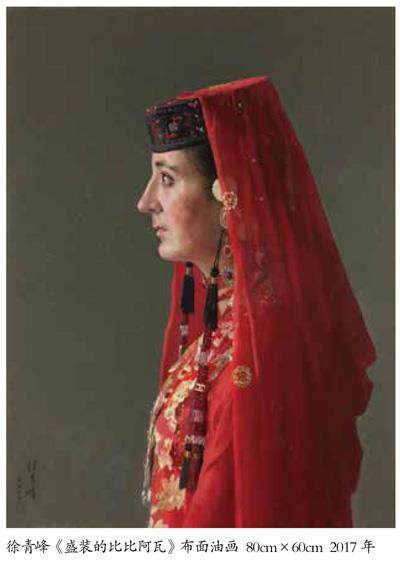

此次学术研讨会,对于画家的创作实践,以及美术事业的繁荣发展具有深远意义。我以“美美与共”的主题,并结合自己的参展作品,谈一下对于工笔人物画的语言与观念的看法。 自唐五代以降,中国人物画逐渐式微,直至中华人民共和国成立,特别是进入新时代以后,秉持文艺为人民服务的理念,中国人物画,尤其工笔人物画进入了鼎盛期。 古代人物画具有主观、线性、平面、程式化的艺术特征,讲究以线造型、以形写神、以精神追求格调

-

美术聚焦 | 彭锋:人物画的传播与推广关键在于理论研究

美术聚焦 | 彭锋:人物画的传播与推广关键在于理论研究

今年,《哪吒之魔童闹海》的火爆不仅震撼了国内,也让全球为之注目,而去年的《黑神话:悟空》同样在全球范围内引发了广泛关注。这不禁让我思考,中国人物画是否也能拥有这样的国际影响力?或许有人会质疑,绘画作为一种媒介,其受众群体相对有限,难以达到电影那样的轰动效应。即便如此,我们仍可以尝试通过与国际博物馆间的合作,探索更广阔的展示平台。然而,我必须坦诚地告诉大家,即便我们的作品能在世界各地巡回展出,也不太

-

美术聚焦 | 尚辉:人物画语言探索的时代课题

美术聚焦 | 尚辉:人物画语言探索的时代课题

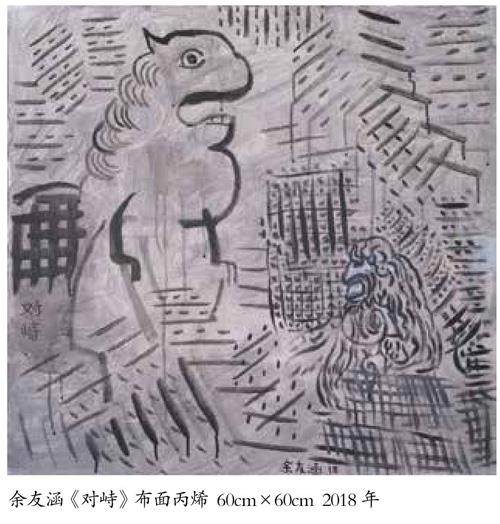

从当下中国画坛的整体看,人物画在语言探索上的步伐似乎陷入了一种停滞状态,一些基本语言问题至今仍未得到有效破解。有种观点曾颇为流行,认为人物画等同于静物画、风景画,绘画的艺术价值并不在于对人物形象的刻画,而在于形式语言探索,在于笔墨语言与结构语言、色彩语言之间形成的某种个性化的张力。这种观点体现了对艺术语言独立性的重视,是现代主义艺术的一种典型价值观。同时也否定了人物画对人物这个主体独特性予以表现的

-

美术聚焦 | 高天民:20世纪人物画的现代性诉求

美术聚焦 | 高天民:20世纪人物画的现代性诉求

20世纪初,中国人的现代意识开始觉醒并迅速积聚。从胡适的“文学改良刍议”到陈独秀的“美术革命”,对现代性的追求成为当时社会的普遍共识。新文化运动高举“民主”与“科学”的旗帜,这一口号集中体现了对现代性的渴望。 在美术领域,“科学”的引入旨在改变中国传统绘画写意的弊端,通过借鉴西方美术,人们试图为中国画注入新的活力。同时,“民主”的诉求则体现在文艺的通俗化、大众化上,旨在打破传统绘画的宫廷化、文人

-

美术聚焦 | 裔萼:中国人物画在景观社会中的困境与突围

美术聚焦 | 裔萼:中国人物画在景观社会中的困境与突围

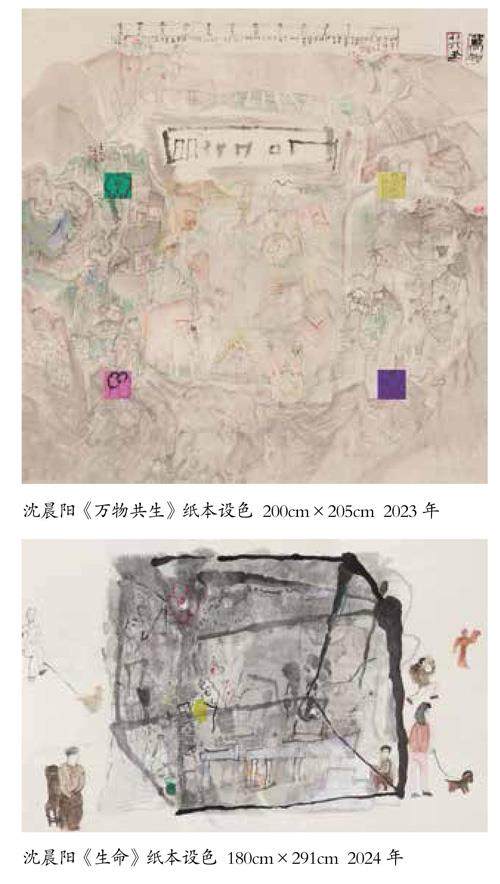

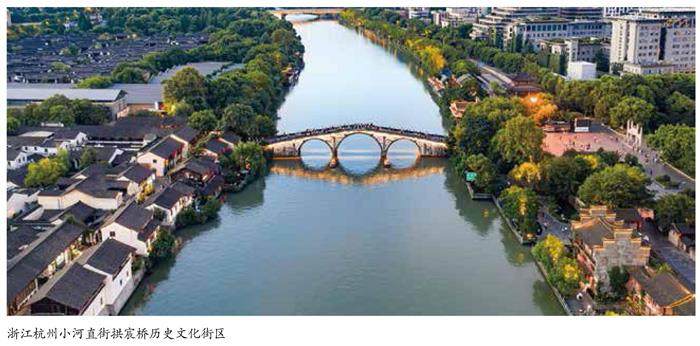

20世纪的中国人物画曾因关注现实、贴近人生而焕发新生,成为画坛主流。然而,在21世纪的今天,面对“景观社会”的全面冲击,中国人物画正面临前所未有的挑战。如何突破困境,建构当代价值,反映时代精神,成为亟待探讨的命题。 今天的人物画发展面临三重困境: 一是传统笔墨语言与现代视觉经验的严重割裂。景观社会的核心是影像霸权。短视频、社交媒体等新媒体技术塑造了碎片化、即时性的视觉经验,与中国人物画追求的气