目录

快速导航-

开篇作品 | 短篇小说三题

开篇作品 | 短篇小说三题

-

小说平台 | 后 土

小说平台 | 后 土

-

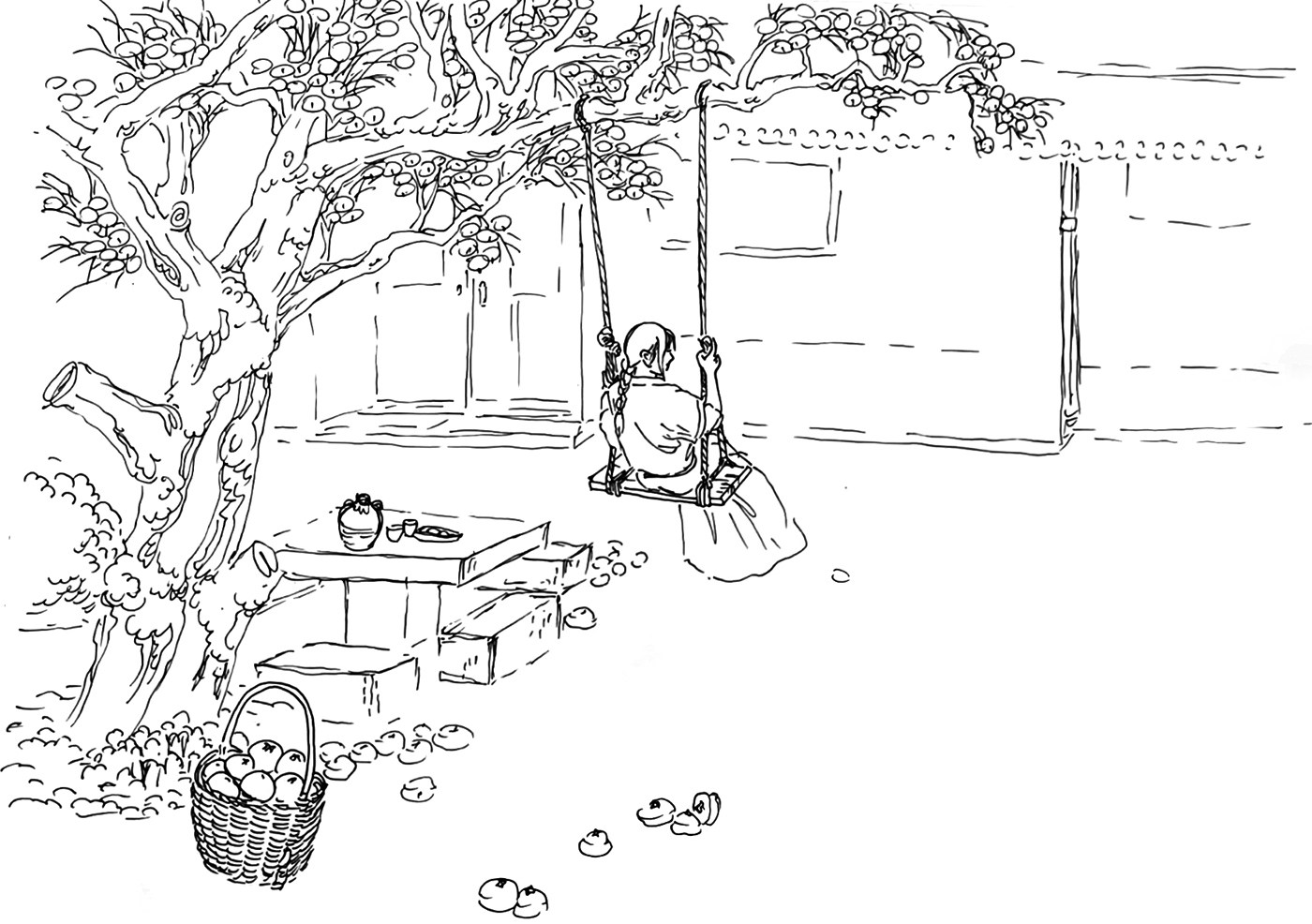

散文空间 | 娘 家

散文空间 | 娘 家

-

散文空间 | 膏壤之上

散文空间 | 膏壤之上

-

散文空间 | 老屋情长

散文空间 | 老屋情长

-

诗歌广场 | 白鹭(外八首)

诗歌广场 | 白鹭(外八首)

-

诗歌广场 | 生活之甜(组诗)

诗歌广场 | 生活之甜(组诗)

-

诗歌广场 | 过大理(组诗)

诗歌广场 | 过大理(组诗)

-

诗歌广场 | 皮球(外五首)

诗歌广场 | 皮球(外五首)

-

诗歌广场 | 鸿雁老店(外三首)

诗歌广场 | 鸿雁老店(外三首)

-

诗歌广场 | 苍洱诗萃

诗歌广场 | 苍洱诗萃

-

文艺评论 | 全媒体时代民族地区文化期刊的探索

文艺评论 | 全媒体时代民族地区文化期刊的探索

-

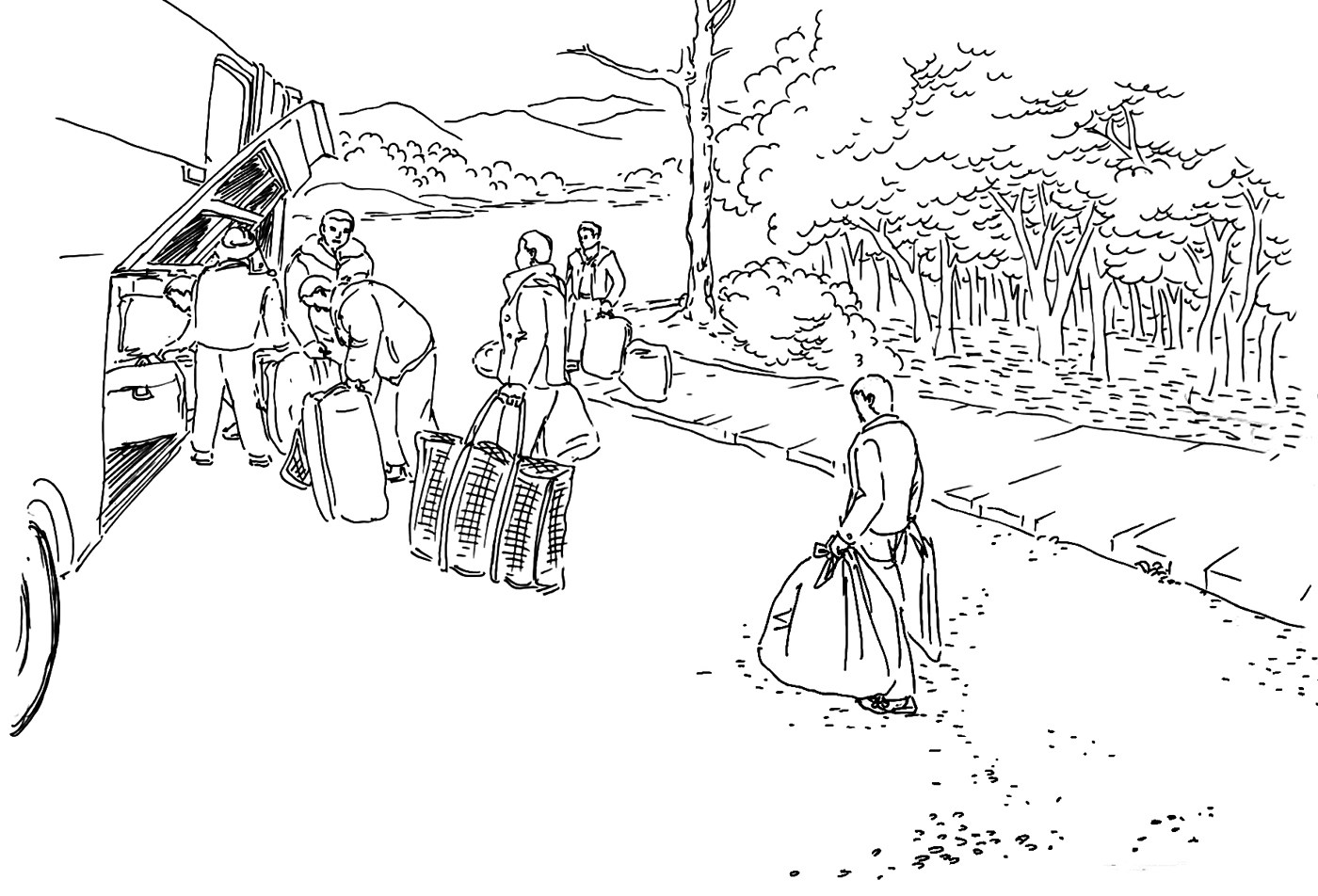

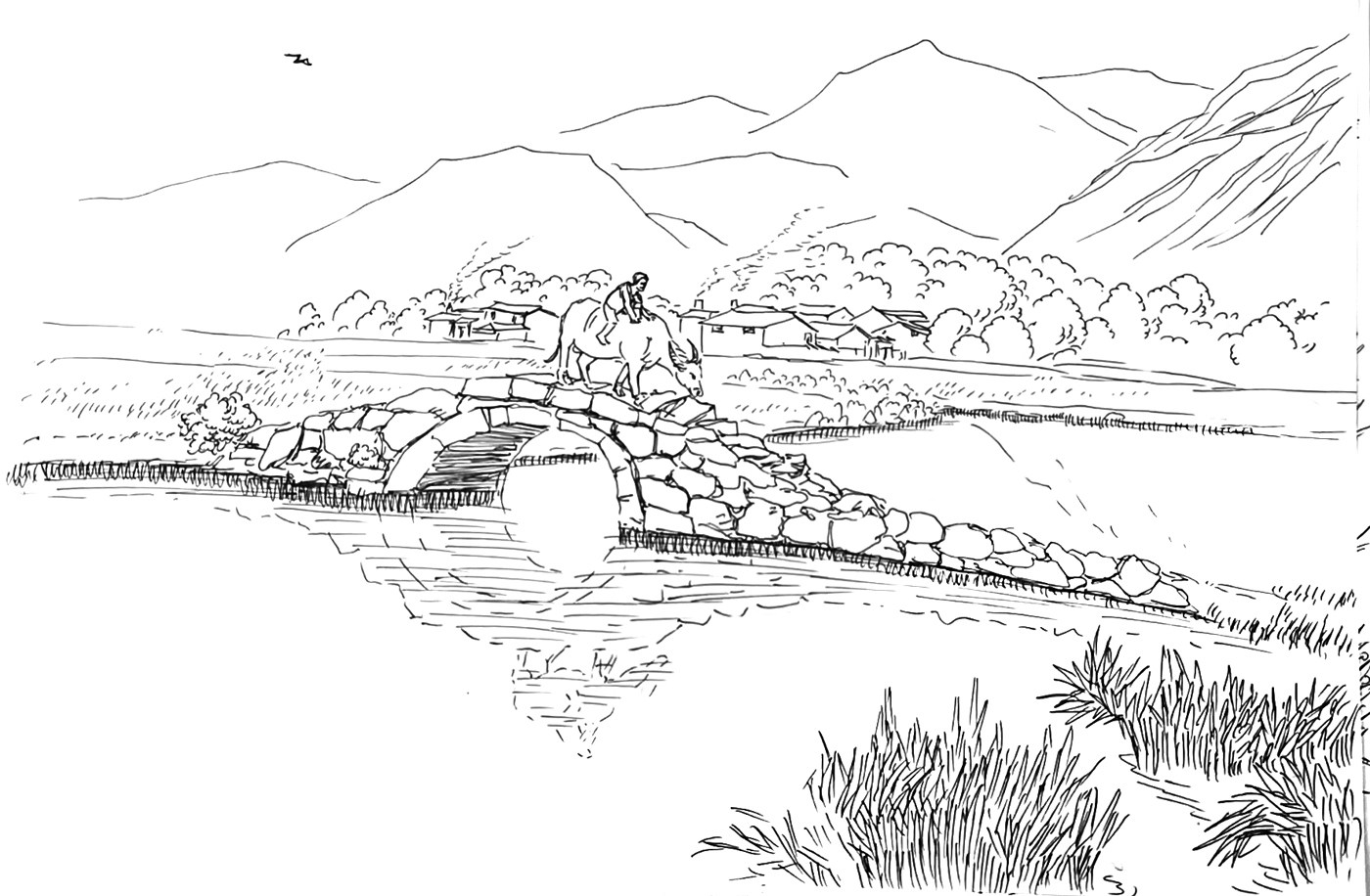

大理旅游 | 漫步阿尼么

大理旅游 | 漫步阿尼么

-

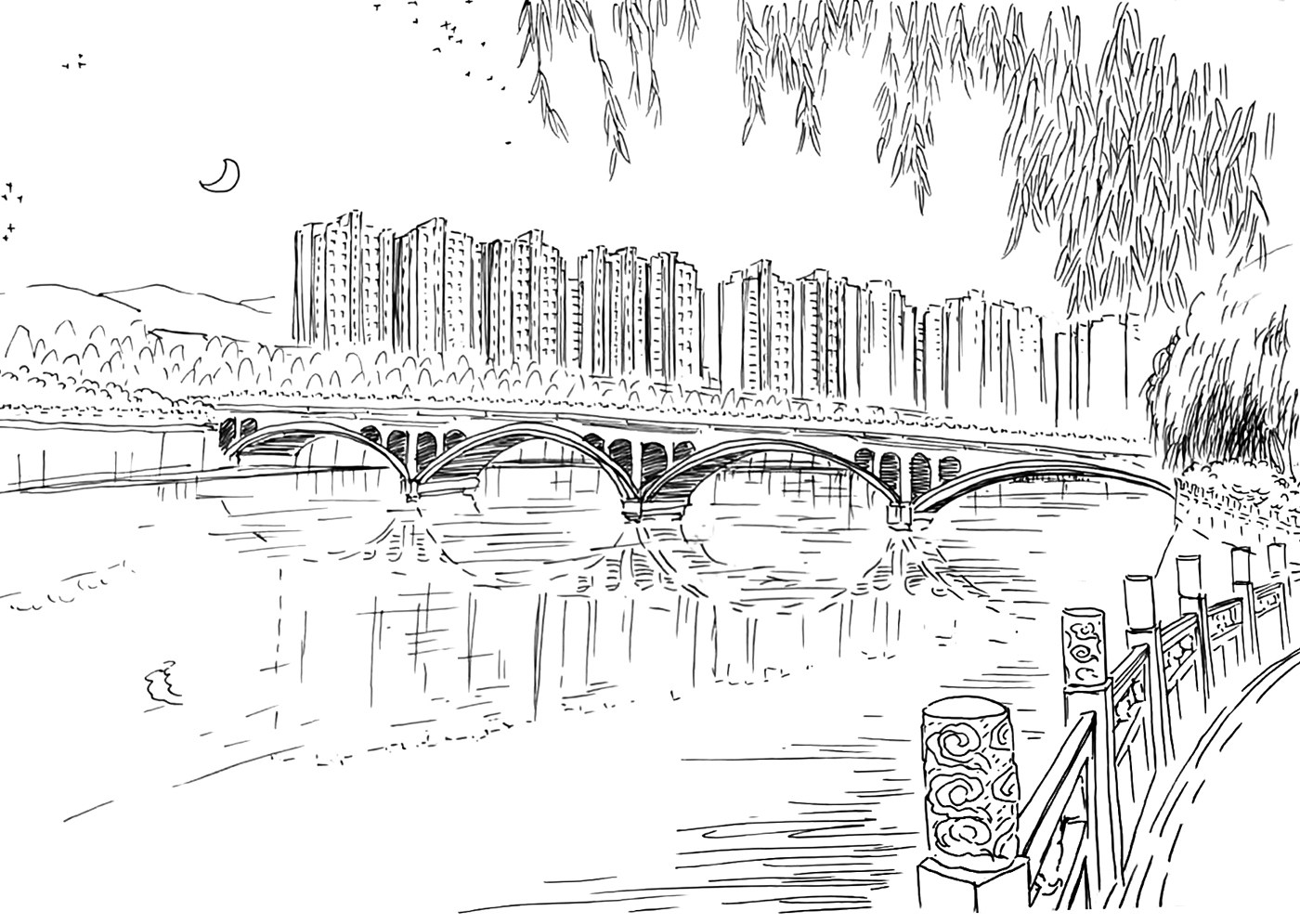

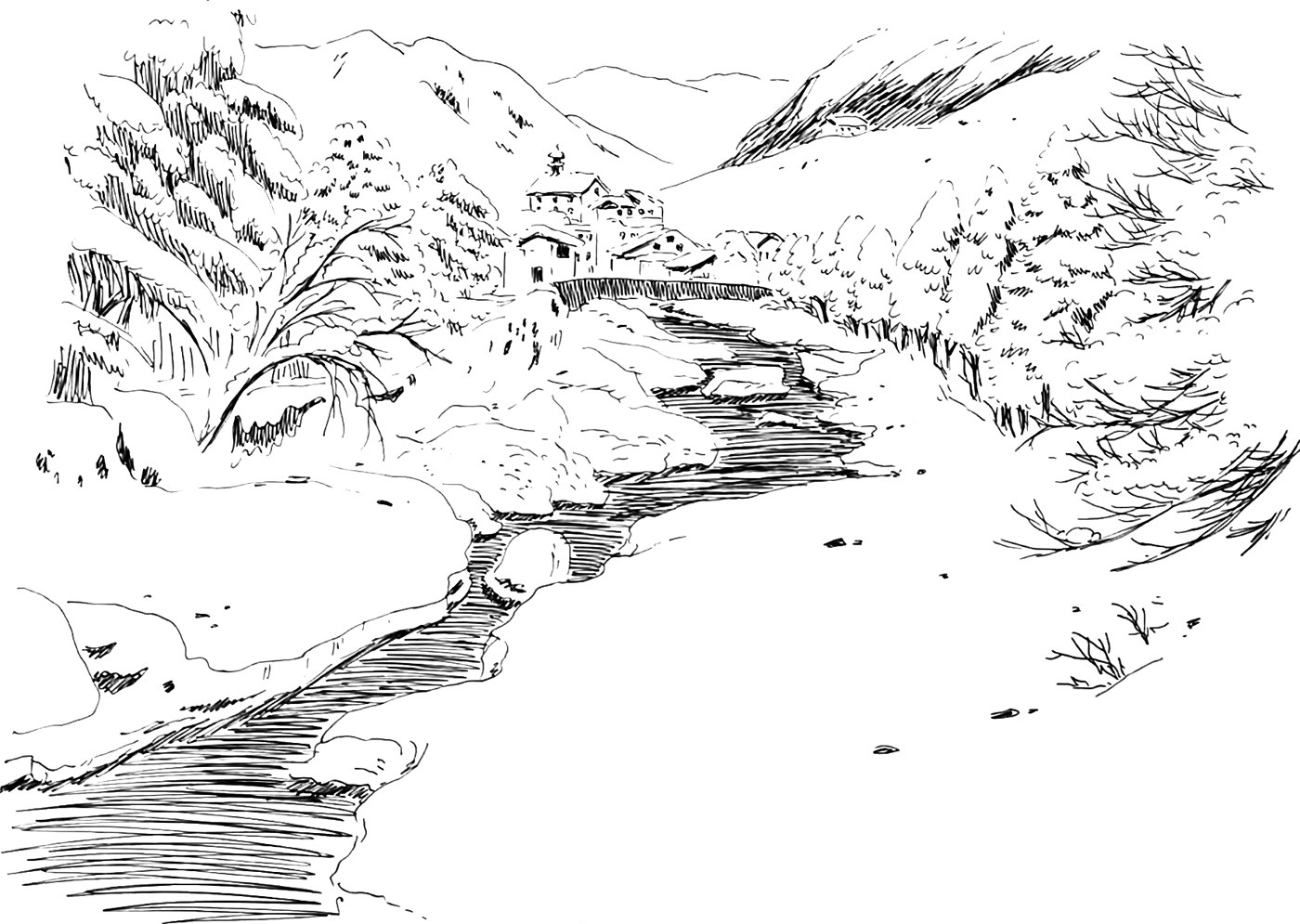

大理旅游 | 南涧行

大理旅游 | 南涧行

-

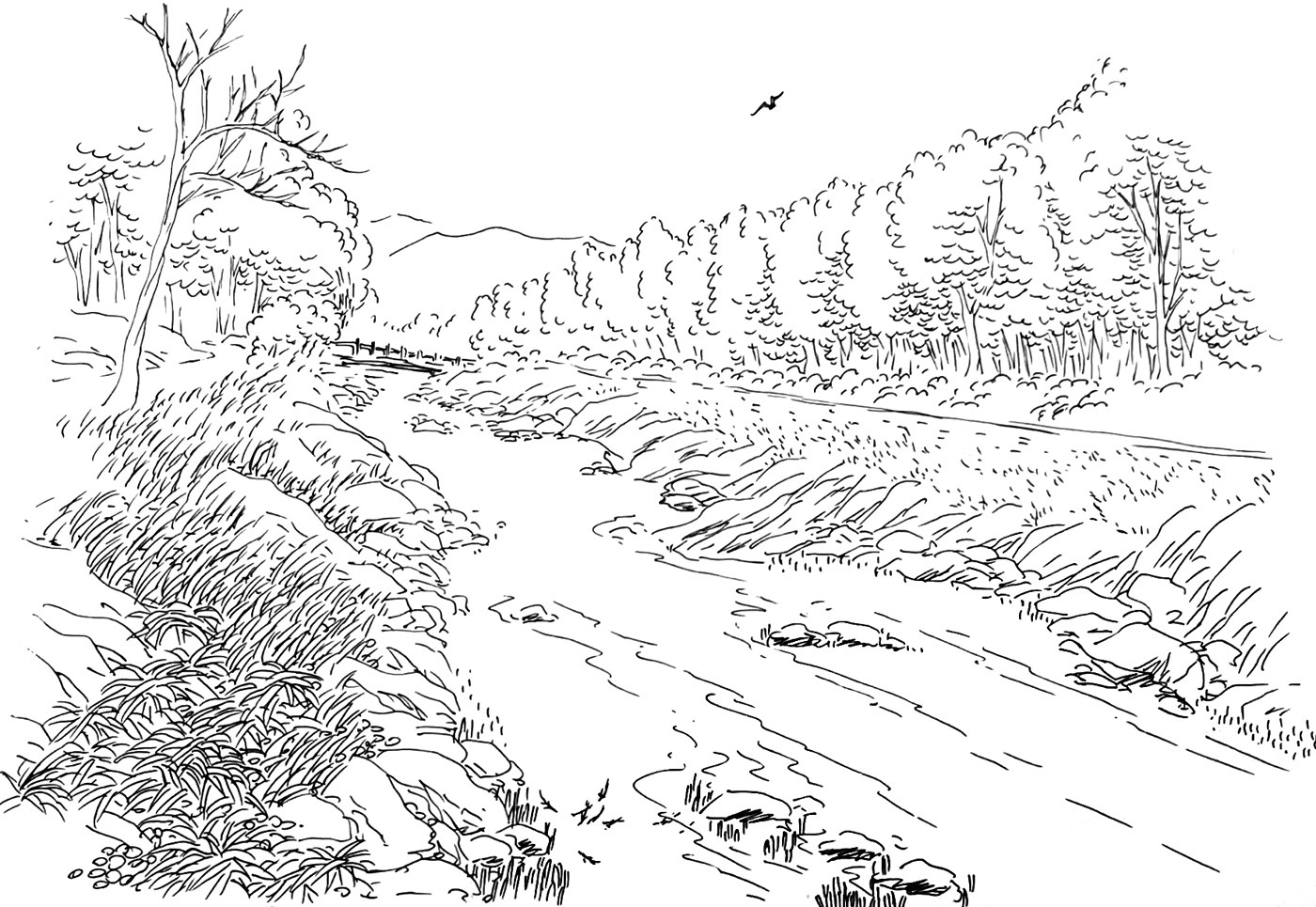

大理旅游 | 走进东山闭家大村

大理旅游 | 走进东山闭家大村

-

大理记忆 | 渐行渐远的火塘

大理记忆 | 渐行渐远的火塘

-

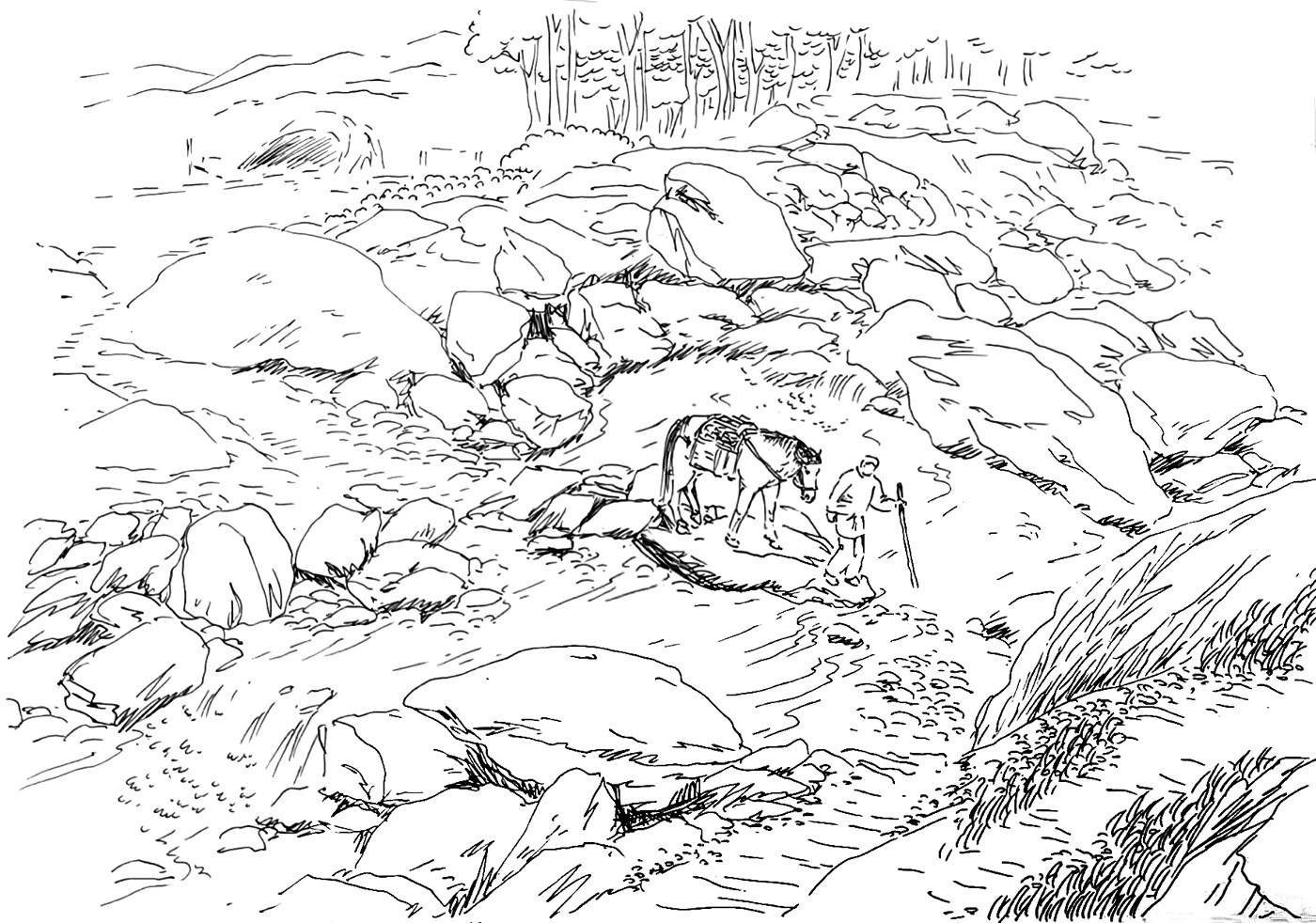

大理讲坛 | 大唐天空下的漾濞风云

大理讲坛 | 大唐天空下的漾濞风云

登录

登录