目录

快速导航-

书边随笔 | 西方文论与中国词学

书边随笔 | 西方文论与中国词学

-

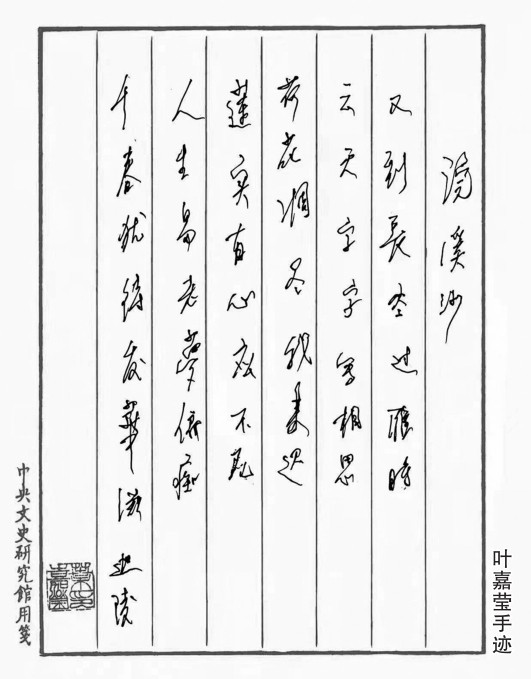

书边随笔 | 唐诗与人文精神

书边随笔 | 唐诗与人文精神

中华民族是一个伟大的民族。在中华民族灿烂的文化宝库中,有很多的珍宝,诗歌毫无疑问是其中璀璨的一串珍珠。如果把中国的诗歌比喻成一个广袤的天宇,那么,唐诗毫无疑问是其中最璀璨的银河,这条灿烂的银河是由大大小小的星星和大大小小的星座组成的。我这次只想简要地讲讲唐诗与人文精神。 在讲唐诗之前,我们先粗线条地回溯一下唐之前的诗歌史。先秦时期的诗歌是《诗经》和《楚辞》。《诗经》和《楚辞》像两条大河灌溉着后世

-

序与跋 | 《中外文学对话集》序言

序与跋 | 《中外文学对话集》序言

由中国社会科学院文学研究所编辑的《中外文学对话集》出版在即,我因参与了部分工作,出版社建议我就本书的缘起介绍一些背景情况,供读者参考。 早在100年前,文学研究所创始人郑振铎先生就提出过中外文学对话的设想。1922年,郑振铎先生在《文学的统一观》(见《郑振铎全集》第15册,P139)一文中指出,以前的文学研究都是片段的,局部的,知道一个人的文学,却不知道他在文学史上的地位;知道一个时代的文学,却

-

序与跋 | 《吴云涛仙田随笔自选集》序

序与跋 | 《吴云涛仙田随笔自选集》序

去年六月三十日,我很高兴地收到老家宿松县文联名誉主席吴云涛同志的“仙田随笔自选集”。这是一份饱含信任和请托的送行礼,我细心地把它珍藏起来,与为数不多的几本书保藏在一起。其他书籍皆为公开出版物,只有云涛兄这一本目前还“待字闺中”,正等着一家出版社青睐有加,隆重推出。 云涛兄作为家乡的先贤,不仅因为他早就加入了安徽省作家协会成为其中资深一员,而且他很注重乡贤文化的搜集、整理和研究,其中不少成果,他以

-

序与跋 | 《运河之晖》序

序与跋 | 《运河之晖》序

《运河之晖》(长江文艺出版社版)这本小书能够呈出完全源自师友鼓励。让我谈论它,很难避开回瞰来处的视角。又不好将自己当一个外人,仅谈论它的外围。一个作品有一个作品的“周边”,在一个有“边”的空间中,它才得以确立。于我而言,“写”的过程,也是不知不觉中去探触一些观察或思想的边界的过程。或以“写”为半径,拓展、越过已知已见之边界;或以“已有之边”建立新的精神空间。 这些空间并非可凭“空”存在。我也清楚

-

评论 | 《国文的创生》:学术创新与当代启迪

评论 | 《国文的创生》:学术创新与当代启迪

-

钩沉趣考 | “土于盆”还是“上于盆”

钩沉趣考 | “土于盆”还是“上于盆”

《促织》以一只小虫写人生故事,其情节的曲折跌宕,主人公命运的沉浮变化,深深吸引着读者,表现出特有的艺术魅力。但因为作者运用的材料是促织,而促织之戏又是我国古代早已有之、颇有成规的民间娱乐活动,具有很强的“专业性”,这就使《促织》故事也具备了某种特殊性。《促织》写主人公捉到青麻头促织后,持虫回家,“土于盆而养之,蟹白、栗黄,备极护爱”。但在蒲松龄的几种抄本中,有的“土”误为“上”。自此引起了究竟是“

-

文化思考 | 从六个纬度推动中国哲学研究繁荣发展

文化思考 | 从六个纬度推动中国哲学研究繁荣发展